ダムの水位を調整したり、高潮による水位上昇や津波を防ぎ、河川の氾濫を防ぐなど、「防災・減災」に重要な役割を担う水門。近年、その水門設備には錆びにくいステンレス鋼が多く用いられています。

ステンレス鋼は表面に「不動態皮膜」が形成されており、これが錆を防ぐバリアとなります。しかし、機械加工や研磨加工をすると、その皮膜が剥がれてしまい錆びやすくなります。そこで、水門設備の製作工程では加工部分にその皮膜をつくる「不動態処理」を行います。

これまでの不動態処理では、硝酸などの処理液に鋼材を浸していました。この方法は大きな鋼材を浸す設備が必要で、工事現場では行うことが難しいという課題がありました。また、強酸性溶液を使用するため、環境負荷が大きいという問題もありました。

そこでIHIは、硝酸に代わり、「過酸化水素水」を用いる方法を開発。過酸化水素水なら、不動態皮膜をつくる過程で水と酸素しか出ません。河川や海洋への流入が起こり得る現場でも安心して使用できます。

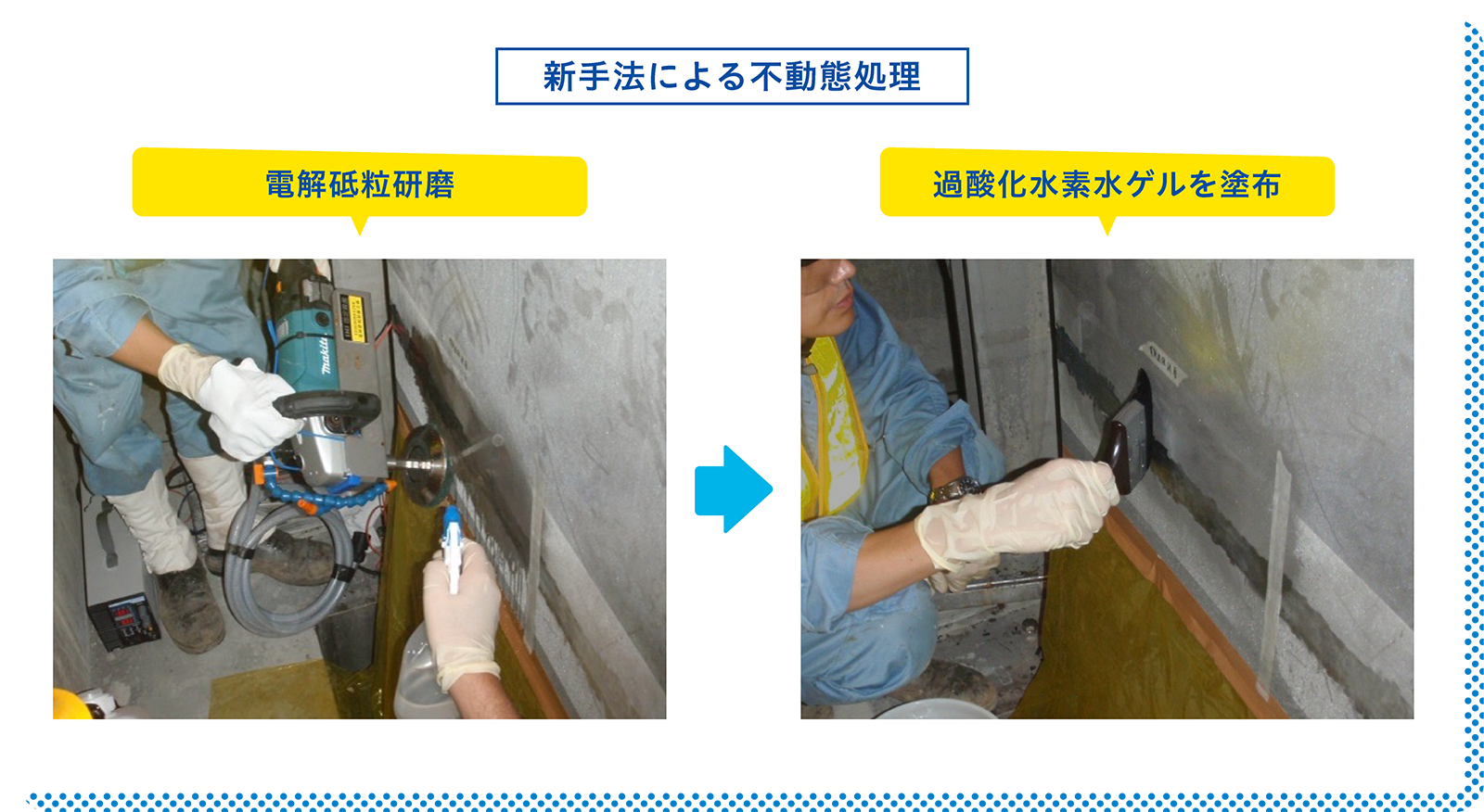

また、粘性のある「過酸化水素水ゲル」も開発。必要な部分にハケで塗ることで液だれを起こさずに不動態皮膜をつくることができ、現場での施工が可能になりました。

耐食性の高い膜をつくるには、金属表面の不純物を除去する「酸洗(さんあら)い」も重要です。しかし、「酸洗い」も強酸性の液に鋼材を浸す方法が一般的で、現場での施工が難しく、環境負荷が大きいという問題がありました。

IHIは、環境負荷が少ない弱酸性水溶液を多数検証し、「食塩とリンゴ酸の混合液」が最も酸洗いに適していることを発見。また、現場作業に適した工法として「電解砥粒研磨手法」に着目。「酸洗いと同等の働きをする電解研磨」と「機械研磨」を併せることで、より効果的な不動態処理が可能になりました。

新開発手法は、青森県の津軽ダム、鹿児島県の鶴田ダムの水門に使用されて、いずれも処理した部位の耐食性が向上することがわかりました。施工後5年が経った現在でも、外観検査で錆は確認されていません。

水害から人々の暮らしを守る水門を錆から守るために、今日もIHIは新しい技術をつくっています。

※もっと詳しく知りたい方は、こちらへ

【水門設備の防食技術】

【水門設備向け海生生物付着防止技術の開発】