IHIが開発中の超小型成層圏観測プラットフォーム。この技術の可能性について、将来の社長が、気象防災事業部ラジオゾンデ担当の清水事業開発グループ長と宇宙防衛事業部の澤村事業開発グループ長に話の続きを伺います。

将来の社長

早く続きを聞かせて!

飛行時間が大幅に延びたことで、どんなことができるようになるの?

清水さん

それでは早口で行きます!

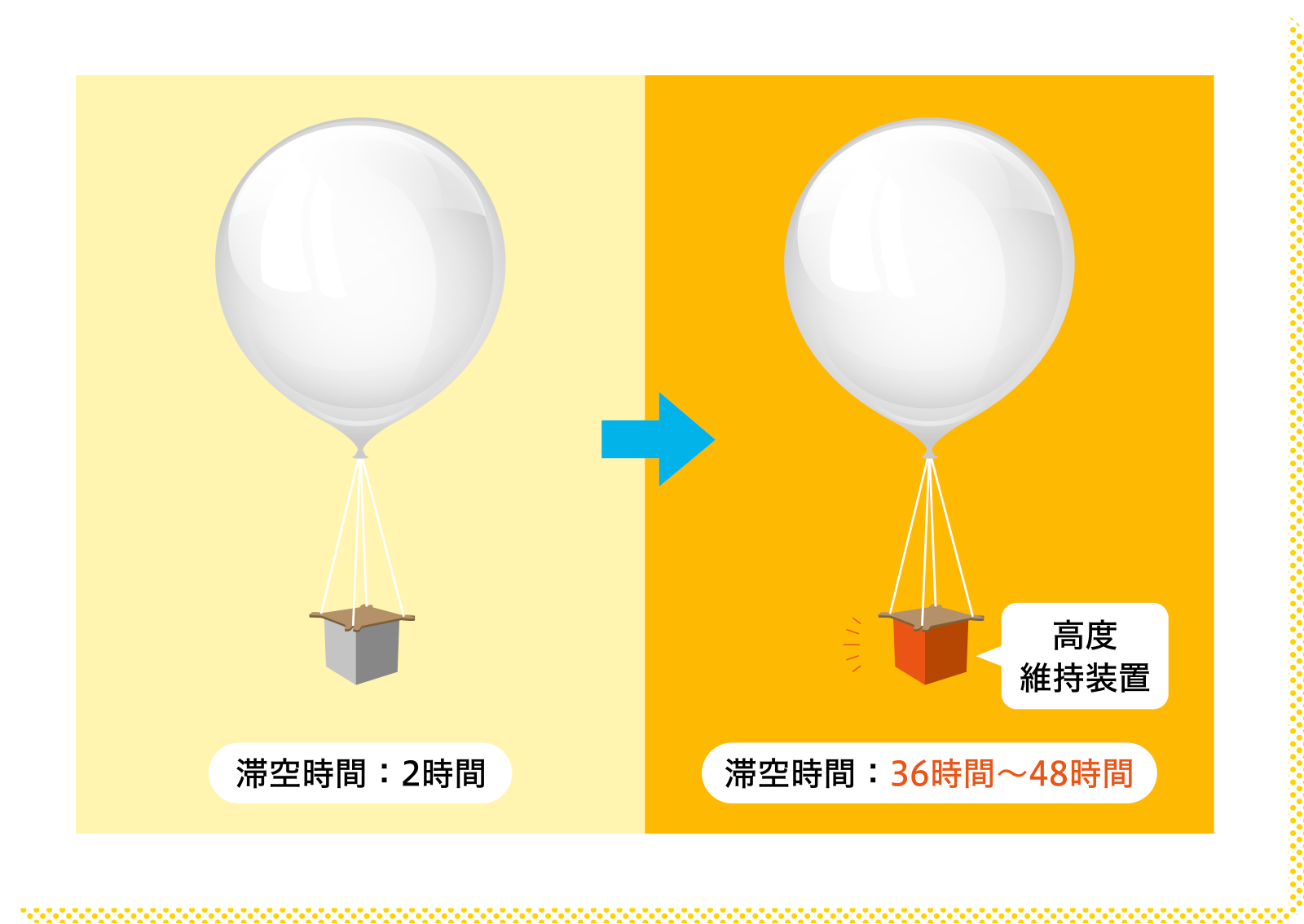

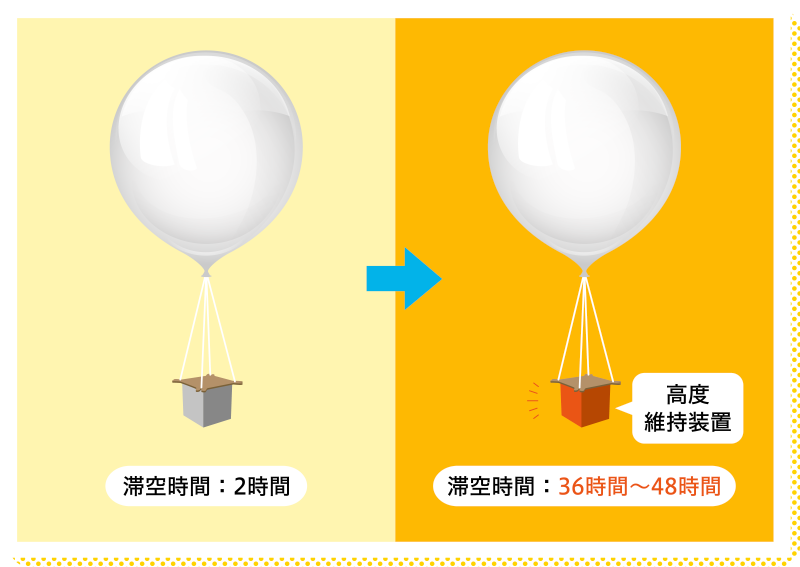

これまでは約2時間の滞空で気象観測をしていました。

それが1日半から2日間になり、高度維持装置も付いて、特定のエリアにとどまれるようにもなったので、観測の他に、「観察」ができるようになります。

将来の社長

ちょっと待って。

高度維持装置で特定のエリアにとどまれるって、どういうこと?

気球は風に流されるから、とどまれないよね?

清水さん

普通ならそうですが、私たちは明星電気です!

約90年の歴史のなかで、通信と計測の技術をたくさん培ってきました。

だから世界で初めて、地上からの指令で、その高度を細かく調整でき、無人の気球を一定のエリアに留められる技術をつくれたのです。

将来の社長

自慢なのに、あまりに堂々と言うから、自慢に聞こえないのが素晴らしいよ!

高度を変えられると、どうして同じ所にとどまれるの?

清水さん

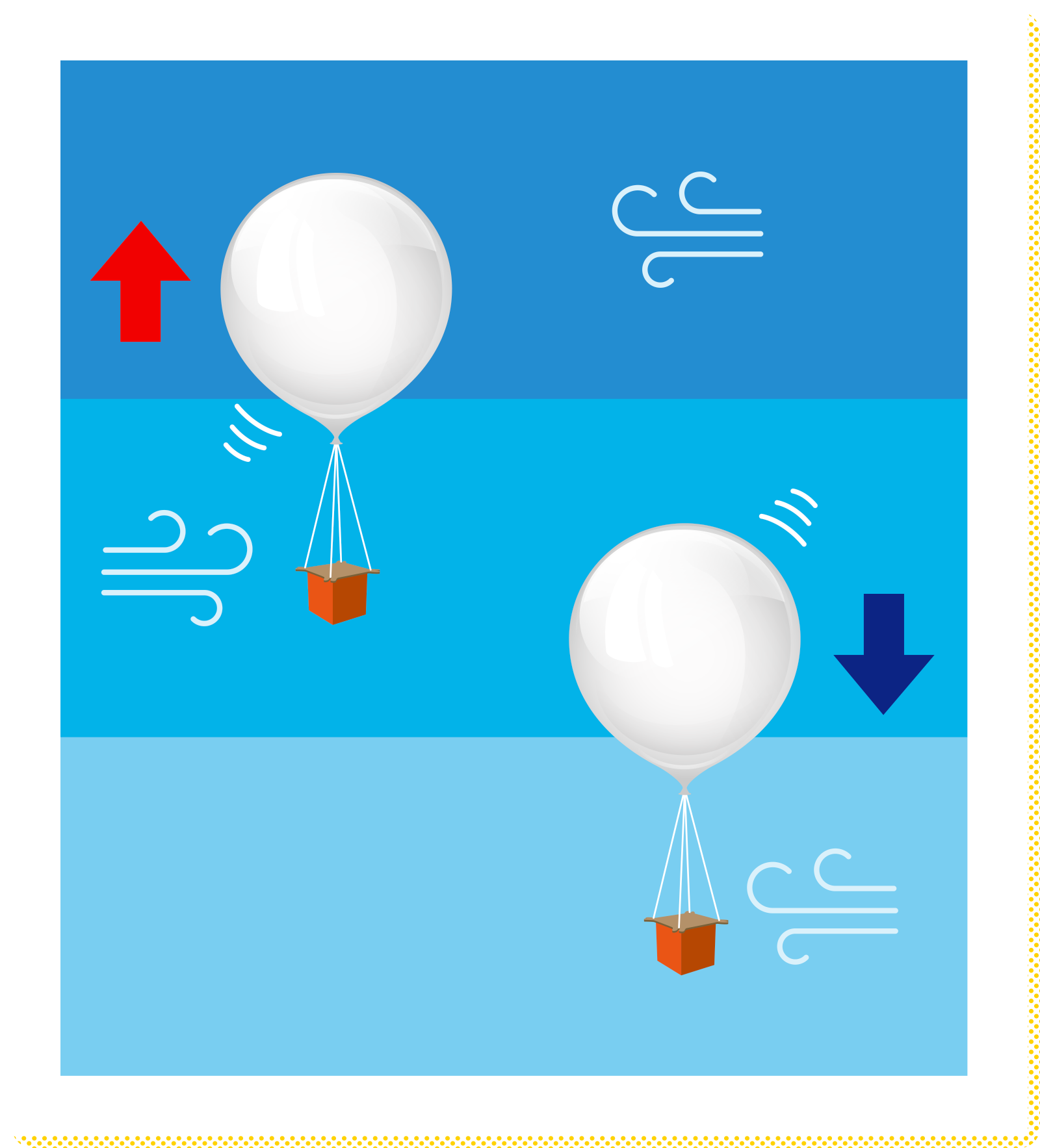

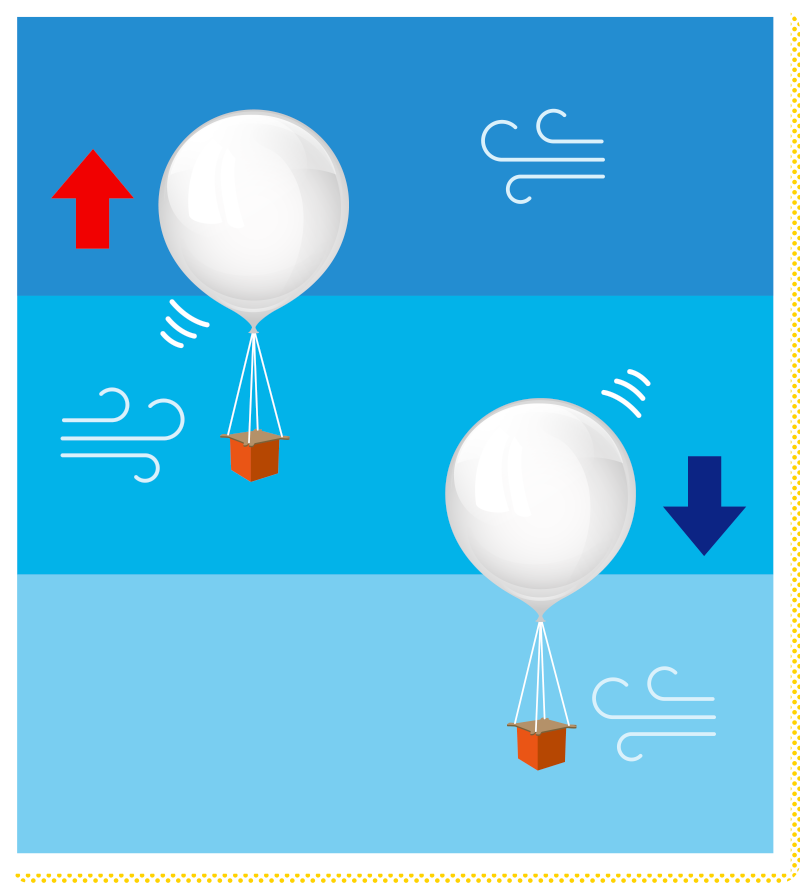

上空では、風の向きは一定ではありません。

高さによって、いろんな方向の風が吹いています。

だから、天気図の風の向きを見ながら高さを上げ下げすることで、気球が流される方向を変えて、位置を調整できます。

将来の社長

へぇ~。例えば西に行きすぎたら、東の風が吹いている高度に移動させるんだね。

でもさ、どうやって上げ下げしてるの?

清水さん

申し訳ありません...。そこは大人の事情で話せないのです。

将来の社長

そうか...大人の事情なら仕方がないね。

僕も社長だから、キミが言いたいことは分かるよ。

それにしても、風で流されるのだから、逆に風を利用して行きたい所に行くって、なんか合気道みたいだね。よく考えたね。

ところでさ、この技術は特許を取ってるの?

清水さん

はい。日本をはじめ、海外でも出しています。

将来の社長

偉い!誰でもできそうなのに、誰もやってなかったことを技術化したのだから、ちゃんと知財として守らないとね!

清水さん

知財なんて言葉を、よくご存知ですね。

将来の社長

一応、社長だからね。うちは技術と技術者が売りの会社だけど、それだけじゃ会社は成り立たないよ。

営業や法務で、その技術を世界に売って、一方で世界から守らないと。

会社という生き物が安定して前進するには、両輪が必要なんだよ。

清水さん

感動しました。将来の社長、将来、本当に社長になってくださいね!

将来の社長

そのつもりで、名乗ってるよ。

話は戻るけど、飛行時間が延びたことで「観測から観察へ」って言ってたけど...。

観察なら、飛行機やドローン、いろいろな方法があるのに、なぜ、ゴム気球の方が良いの?

清水さん

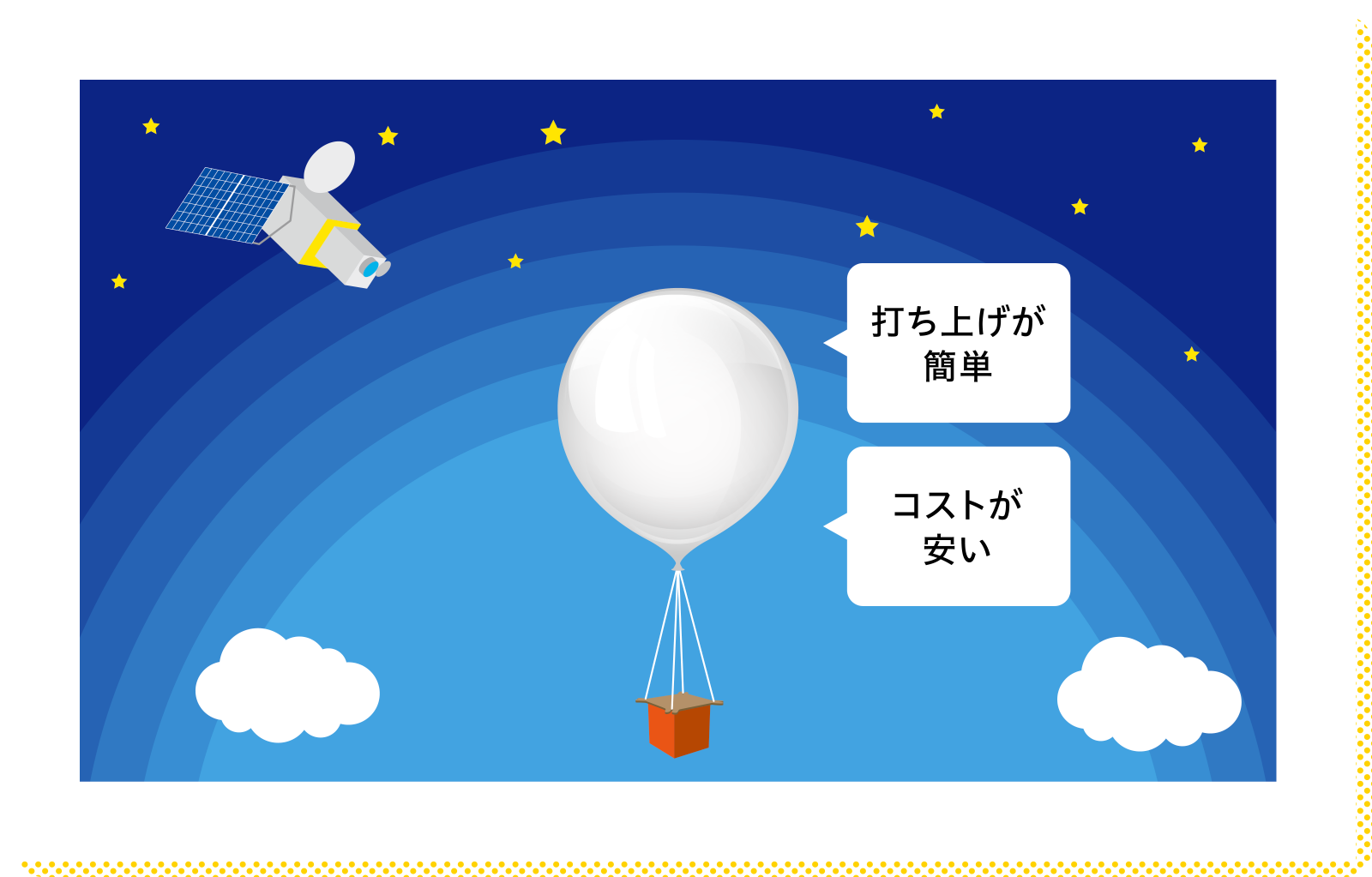

まず、自由に打ち上げやすいという大きなメリットがあります。

上空で何かを行う場合、航空法での規制があり、事前に確認、申請などが必要です。

例えば、ラジオゾンデのような無人気球は、その積載物の重量や構造の違いによって「軽気球」「中気球」「重気球」の3つに分類されます。

そして、ラジオゾンデのような軽気球だけは比較的簡単な届出で打ち上げられるんです。

将来の社長

へぇ~、自由って大事だよ。

澤村さん

はい。それに、コストの安さもメリットです。

最近、人工衛星も従来に比べて安く打ち上げて運用できるようになりましたが、それでも、ある地域を1日中観察しようとすると、衛星を何十機も打ち上げる必要があります。

一方で、このシステムなら、特定のエリアには限定されますが、一定の高度で約2日間の滞空が可能で、人工衛星と互いに補い合いながら、低い位置から目標を観察し続けることができます。

将来の社長

コストは大事だよね。コストのせいで実現しなかったプロジェクトが世界中にはごまんとあるし。

それに、「低い位置の人工衛星」というポジションを狙っているのは、おもしろいね。

清水さん

明星電気では、長年にわたり、地表から約10~50kmの場所にある成層圏で観測可能なさまざまな装置を開発してきました。

例えば、世界で初めて南極大陸上空のオゾンホールを観測した装置や、成層圏の空気中に含まれる水蒸気の量を測定するセンサーなど、こういう技術的な強みも活かしたのが今回のプラットフォームです。

将来の社長

具体的に、その強みって何なの?

澤村さん

それは、次回にお伝えします。

将来の社長

えーっ、今、脂が乗ってるのに!?

澤村さん

ここからの話は多岐に渡るため、一気に説明したいので!

将来の社長

わかったよ。じゃあ、キミたちもノドを潤して!

(後編へつづく)