IHIグループ技術開発基本方針

IHIグループは次の基本的な考え方に基づき、事業戦略、知財戦略、技術戦略を一体とした技術開発を行います。

- 従来の半分の期間で成果を上げる技術開発の仕組みをそなえ、イノベーションを生み出し続ける

- 世の中の動き・変化に先んじた技術開発を実行する

- IHIグループを支える基盤技術を世界最高水準に高め、持ち続ける

- 社会課題を解決する能力、顕在化していない課題を発見する能力を有する人財を輩出する

Change

Location

現在は日本サイトをご利用中です

IHIグループは、経営理念「技術をもって社会の発展に貢献する」にもあるとおり、ものづくり技術を中核とするエンジニアリング力によって、社会課題解決につながるソリューションを提供し続けることが、IHIグループの責務であると考えています。

「自然と技術が調和する社会を創る」ことを目指し、複雑化した社会課題に対してさまざまな未来の可能性を描き、多様なパートナーと協力して技術を培い、新しい価値を継続的に提供していく技術開発に挑戦しています。

IHIグループは次の基本的な考え方に基づき、事業戦略、知財戦略、技術戦略を一体とした技術開発を行います。

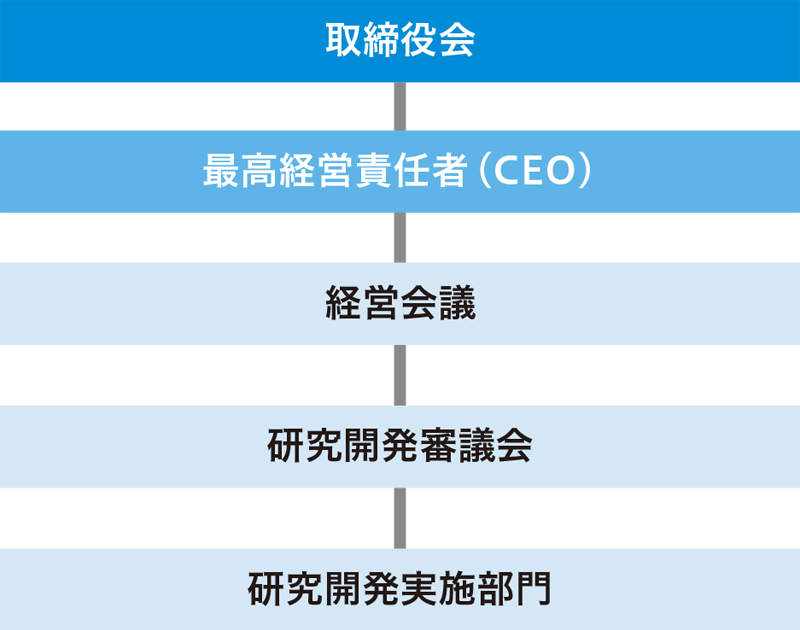

IHIグループは、IHIグループ全体の研究開発を適切に管理・運営し、研究開発投資効果の最大化を図ることを目的として、研究開発審議会を設置しています。本審議会は、グループ技術担当役員が委員長を務め、技術開発本部が運営しています。本審議会では、IHIグループ全体の研究開発(関連する研究工事、設備投資および投融資を含む)の方向性や進捗、予算配分の妥当性について議論を行います。本審議会での検討結果については、委員長が必要に応じて、経営会議または取締役会にて説明を行っています。

2024年度は、全4回の審議会を開催し、成長事業、育成事業、中核事業分野における重要な研究開発内容の進捗や、予算配分の妥当性について審議を行いました。

2025年度も引き続き、同様の体制や進め方で取り組んでいきます。

| 委員長 | グループ技術担当役員 |

|---|---|

| 委員 | CEO、副社長執行役員、担当役員(グループ技術担当、グループ営業担当、経営企画部関連事項担当、グループ財務担当)、事業領域長、戦略技術統括本部長、技術開発本部長、事業開発統括本部長、高度情報マネジメント統括本部長、経営企画部長および財務部長 |

| 事務局 | 技術開発本部 |

| 2024年度の開催回数 | 4回 |

IHIグループは、「グループ経営方針2023」で示した成長事業、育成事業、中核事業の目指す姿の達成に向けて、研究費・人的リソースを集中して、技術開発を行います。

2024年度からは、技術開発から事業への移行を加速させるために、技術開発本部の体制を強化しました。これまでは、新技術・新分野に向けた技術開発を技術基盤センターが一括して行ってきましたが、ここから事業につながる開発機能を切り出し、統合開発センターを新設しました。これにより、基盤技術の開発、事業部門・関係会社との協働による製品・サービスの高付加価値化を推進し、技術開発を早期に事業化へ結び付けていきます。

成長事業である航空宇宙分野においては、環境に優しい航空機を実現するため、装備品および機体の軽量化や電動化、持続可能な航空燃料(SAF:Sustainable Aviation Fuel)に関する技術開発を行っています。

育成事業であるクリーンエネルギー分野においては、燃焼してもCO2を排出しないアンモニアをサステナブルな燃料として位置付け、需要喚起とバリューチェーンの構築のため、アンモニア100%燃焼ガスタービンと、大型火力発電用ボイラのアンモニア燃焼技術の開発を進めています。

中核事業である資源・エネルギー・環境、社会基盤、産業システム・汎用機械分野においては、ライフサイクルビジネスを軸として、CO2削減、自動化・省人化に取り組んでいきます。

現在、国際情勢や市場環境は驚異的な速度で変化しています。このような状況では、社会課題を解決するサービスや製品を迅速に提供できなければ、既存事業や技術は短期間で時代遅れになり、競争力を失うリスクがあります。この結果、企業価値や財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。また、未来予測が見誤られる場合、新たなアイデアや開発技術が市場で予測どおりに機能しない、または予期せぬ問題を引き起こす可能性もあります。

IHIグループは、産業インフラ、社会インフラのプロフェッショナルとして長年培ってきた回転機械、燃焼、溶接などの基盤技術を有しています。また、新しい技術、製品・サービスやビジネスモデルの開発により、市場の変化に対応した新たなビジネスチャンスを生み出し、新しい価値を継続的に提供することが可能になります。さらに、シミュレーション技術を活用した開発手法であるモデルベース開発の導入により、開発期間の短縮や開発技術の早期実用化を実現することができ、ビジネス機会の創出につながります。これによりIHIグループの競争力を強化し、事業の持続可能性を確保する大きな機会の提供となり、企業価値の向上に直接貢献します。

IHIグループが2050年のカーボンニュートラル達成に貢献するためには、CO2を排出しないCO2フリー燃料への転換、カーボンリサイクルなどの複数の技術を並行して開発する必要があります。

また、その移行期には既存発電プラントの高効率化、CO2排出量低減に関する技術開発も重要です。

IHIグループは、燃焼時にCO2を排出しないアンモニアを、安価で安全輸送ができる水素キャリアとしてだけでなく、燃料として利用する技術開発に先駆的に取り組んでいます。

2023年には、GE Vernovaガスパワービジネス(GE Vernova)と共同開発契約(JDA)に署名しました。今後は、燃焼技術のコンセプトが発電所における主要な運用要件を満たすことや発電所全体への影響について評価していきます。

2024年には、世界で初めて商用レベルでのアンモニア燃焼実証試験を実施し、燃料アンモニアの大規模燃焼(熱量比20%)を達成しました。海外のパートナーとは、再エネ由来のグリーンアンモニア製造などの検討を進めています。

アンモニアの燃料利用を推進するには、アンモニアの製造から輸送・貯蔵、利用までのバリューチェーン構築が必要と考え、東北大学と「IHI×東北大学アンモニアバリューチェーン共創研究所」を立ち上げました。バリューチェーン構築のための課題探索および技術による解決策を見いだすべく、活動しています。

IHIは、再生可能エネルギー由来の水素を原料としたアンモニア製造装置の開発を進めており、目標としていた効率でCO2フリーのアンモニアが製造できること(アンモニア製造量 1kg/日)を確認しました。今後さらに試験を続け、プロセス全体の検証を進めていき、大型化・商用化を目指します。

IHIグループは、事業所の排ガスからCO2を回収する化学吸収法や、空気から直接CO2を回収するDAC(Direct Air Capture)技術に関する技術開発を行っています。また回収したCO2の有価物(メタン、化成品の原料となる低級オレフィン、SAF)への転換などのCCU※の技術開発も進めています。

メタネーションにおいては、世界トップレベルの長寿命を誇る自社開発の触媒を採用しています。メタネーションは、既存の都市ガスインフラを活用できることから、カーボンニュートラルに向けたキーテクノロジーの一つです。

CCU:Carbon dioxide Capture, Utilization(CO2回収・有効利用)の略

IHIグループは、航空エンジンのCO2排出量削減に貢献するSAFの実用化に向けた検討・開発を継続して進めています。SAFの合成技術開発に関して、ISCE2※との共同研究を進めており、ISCE2と実施中のCO2を原料とした低級オレフィン合成の開発経験を基に、AIの一種である機械学習などを活用しながら触媒組成・反応条件などの試験条件を効率的に探索・調整することで、SAF合成において高い性能を持つ触媒を開発しました。この触媒は、H2とCO2を直接反応させるSAF合成触媒において世界トップレベルの性能であり、SAFの原料となる炭素数5以上の液体炭化水素の収率(C5+収率)26%を記録しました。

2024年度は、液体炭化水素を合成する一連のプロセスを検証することを目的として、ISCE2敷地内に液体炭化水素を1日当たり5キログラム製造できる小型スケールの製造試験装置を設置しました。今後、合成プラントの運転条件の最適化や反応器データの取得などを行い、プロセス全体の検証を進めていきます。

ISCE2:Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment、シンガポール科学技術研究庁A*STAR(Agency for Science, Technology And Research)傘下の研究機関

IHIグループは、外部の研究機関などとの連携も重要と考えています。世界のエコシステムに参画して、大学・研究機関、お客さまなどとの組織の壁を越えた連携を進め、スピーディーで質の高いイノベーションの創出に取り組んでいます。

東北大学やISCE2(シンガポール科学技術研究庁傘下の研究機関)との連携に加え、2024年度は新たにスタンフォード大学SUNCATやプリンストン大学との共同研究を実施し、IHIグループとパートナーのそれぞれの強みを生かした連携を進め、先駆的な技術開発に取り組んでいます。

オープン・イノベーションの拠点である「Ignition Base(通称i-Base)」では、社外と連携しながら早期に事業につなげることを目的に、お客さまとの深い議論を重ねながら、IHIグループの新しいビジネス創出に取り組んでいます。

このほか、国内・海外(北米・欧州・アジア)での新たな技術・共同研究テーマ・連携先の探索を行っています。

IHIグループは、2023年からロボットオペレーティングシステム(ROS)ソフトウェアの高度な機能を産業関連のハードウェアおよびアプリケーションに拡張するオープンソースプロジェクトROS-Industrial Consortiumに参加しています。ROS-Industrial ConsortiumとIHIグループは、さまざまなロボットを群制御(複数のロボットを高効率に運用・制御)するための管制システムを共同開発しています。IHIグループはROSの産業適用やシステム開発に関する知見を得るとともに、ROS Industrial Consortiumへの実証フィールドの提供により、ロボットの社会実装の加速に貢献しています。

IHIグループは、CCU設備として、工場などから排出されるCO2と水素を触媒で反応させることで、燃料であるe-methane(合成メタン)を製造するメタネーション装置を開発しています。これまでの標準機(メタン製造量12.5Nm3/h)から、中型機(500Nm3/h)、その先の大型機へのスケールアップの検討も進んでいます。実案件として2022年、JFEスチール株式会社東日本製鉄所千葉地区のカーボンリサイクル高炉※向けに、排出ガスから1日当たり24トンのCO2を再利用し、1時間に500Nm3のメタンを製造するメタネーション装置を受注し2025年に納入予定です。

IHIのメタネーション装置は、現時点で世界最大級の製造能力を持っています。本受注を機にさらなる大型化に取り組みます。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)研究開発委託・助成事業 JPNP21019

「グリーンイノベーション基金事業/製鉄プロセスにおける水素活用プロジェクト」における外部水素や高炉排ガスに含まれるCO2を活用した低炭素化技術などの開発により建設を実施中

IHIは、2022年に世界で初めて2MW級ガスタービンで液体アンモニアのみを燃料とするCO2フリー発電を実現し※、2026年の実用化を目指しています。また、2023年には、GE Vernovaと共同開発契約(JDA)を結び、GE Vernovaの大型ガスタービンでアンモニアを燃料として使用する新しい燃焼器の共同開発に取り組んでいます。燃焼試験は国内にあるIHIの施設で行っており、2030年までの実用化を目指して技術開発を進めています。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)委託事業 JPNP21020

IHIは、2024年に世界初となる大型商用石炭火力発電機における燃料アンモニア転換の大規模実証試験(熱量比20%)を、JERA碧南火力発電所(愛知県碧南市)で実施しました※。本実証試験では、燃料アンモニアの20%転換を達成したとともに、燃料アンモニア転換前(従来燃料専焼)と比較して、窒素酸化物(NOx)は同等以下、硫黄酸化物(SOx)は約20%減少したことを確認しました。温室効果の強いN2Oは検出限界値以下で発生が確認されておらず、良好な結果が得られています。また、運用性においても燃料アンモニア転換前(従来燃料専焼)と同等であることを確認しました。IHIは、実証試験で得られた成果を基に、火力発電所におけるアンモニア50%以上の高比率燃焼技術の確立や100%燃焼バーナの開発に取り組みます。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)助成事業

「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/アンモニア混焼火力発電技術研究開発・実証事業」

IHIグループは、圧縮機の設計においてモジュラーデザイン化を行い、お客さまや製品などのデータが営業からアフターサービスまで連携可能な業務基盤を2022年より運用開始しています。お客さまのご要望を入力することで迅速な見積もりや設計を可能にするとともに、モジュラーデザイン化したユニットの調達・生産リードタイムを30%短縮しました。また、アフターサービスまでデータ連携をすることで、サービスの着工前準備を30%効率化するとともに現地で得た情報を基にタイムリーにお客さまへ次の提案を行い、お客さまのダウンタイム低減に貢献しています。

IHIグループは、航空エンジン部品の工場において、情報のデジタル化、データ集積、生産状況の見える化に加え、AI技術と自働化技術を活用した製造プロセスの変革を進めています。これらの活動により、一部の製品では製造リードタイムを80%低減することを実現しました。今後、これらの取り組みを他の製品にも展開することで、製造プロセスの変革をさらに進めていきます。

(単位:億円、対象:IHIグループ)

| 項⽬ | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|

| 研究開発費 | 298 | 340 | 393 | 399 |

各項目を四捨五入して合計しているため、内訳の合計値と一致しない場合があります。

(単位:億円、対象:IHIグループ)

| 項⽬ | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|

| 資源・エネルギー・環境 | 32 | 48 | 60 | 53 |

| 社会基盤 | 9 | 11 | 11 | 10 |

| 産業システム・汎用機械 | 69 | 81 | 95 | 60 |

| 航空・宇宙・防衛 | 71 | 73 | 88 | 112 |

| その他 | 115 | 126 | 140 | 164 |