カーボンニュートラル社会に向けて、自動車産業も変革を迫られています。

自動車生産台数の予測シナリオでも、国内の生産台数は、2030年頃からガソリン車やハイブリッド車が急速に減少し、2050年には新車のほぼすべてが電気自動車(EV)と燃料電池車(FCV)になると予測されています。

また、一般社団法人日本自動車工業会は、小型乗用車はEV、大型商用車はFCVが主流になると予測しています。これは、電池に比べてエネルギー密度が高い水素は、重たい物を運搬しての長距離走行が求められる大型商用車に適しているからです。

大型商用車へ燃料電池を導入するにあたり重要になるのが、燃料電池システムのさらなる高出力化です。IHIは、その出力を効率良く高める装置「電動ターボチャージャ(ETC)」の開発を進めています。

燃料電池システムでは、水素と空気(酸素)を化学反応させてエネルギーを生み出します。この時、空気を圧縮すると、出力を高めることができます。

空気の圧縮は、電動コンプレッサという装置の羽を回転させて行います。水素と空気の化学反応で発生した排気ガス(水蒸気を含む空気)を、この回転のアシストに有効活用するのがETCです。

2018年に燃料電池車向けに世界初となるタービン搭載ETCを開発したIHIは、大量生産が可能で、より高効率な新機種を開発しました。

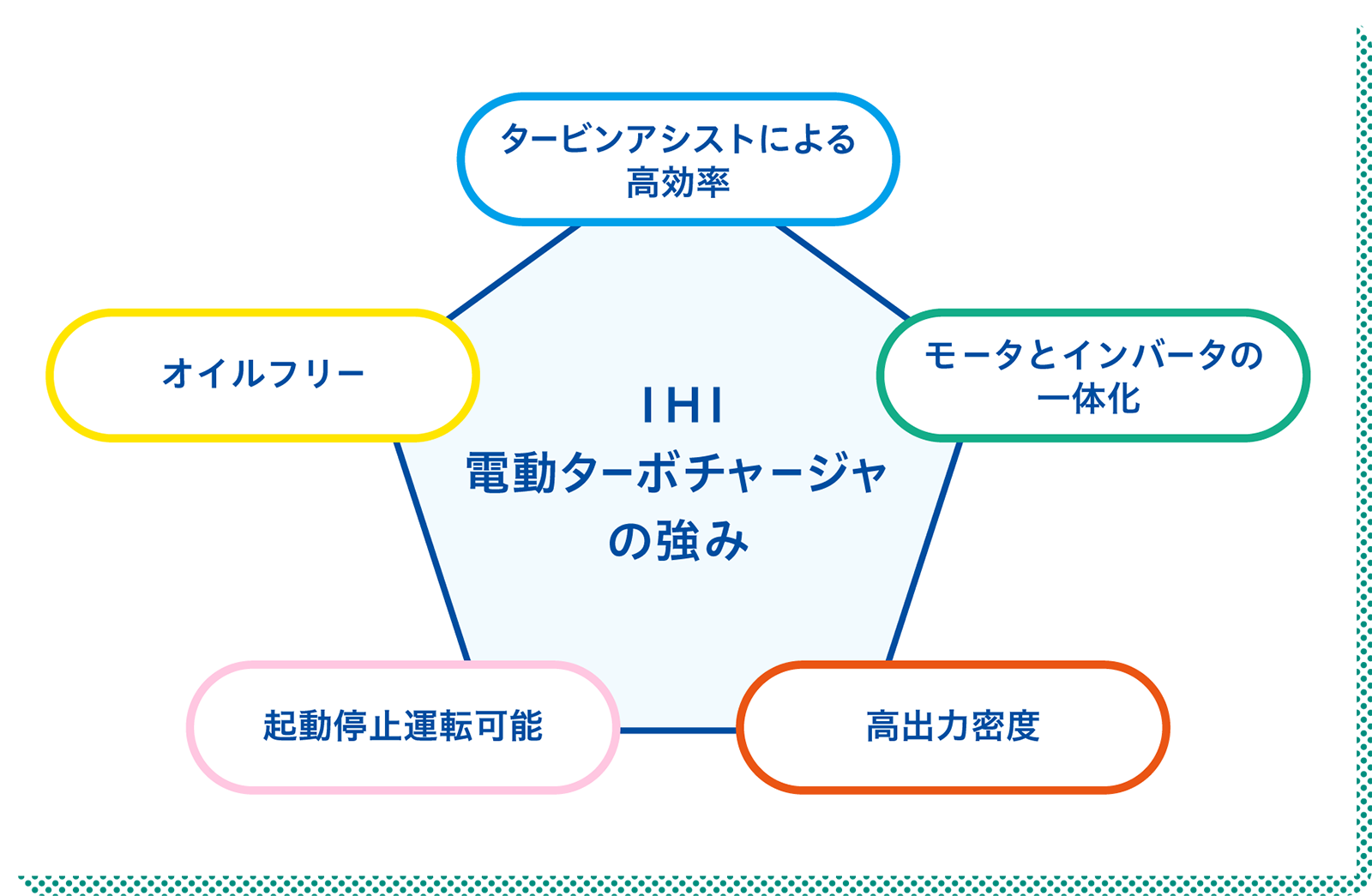

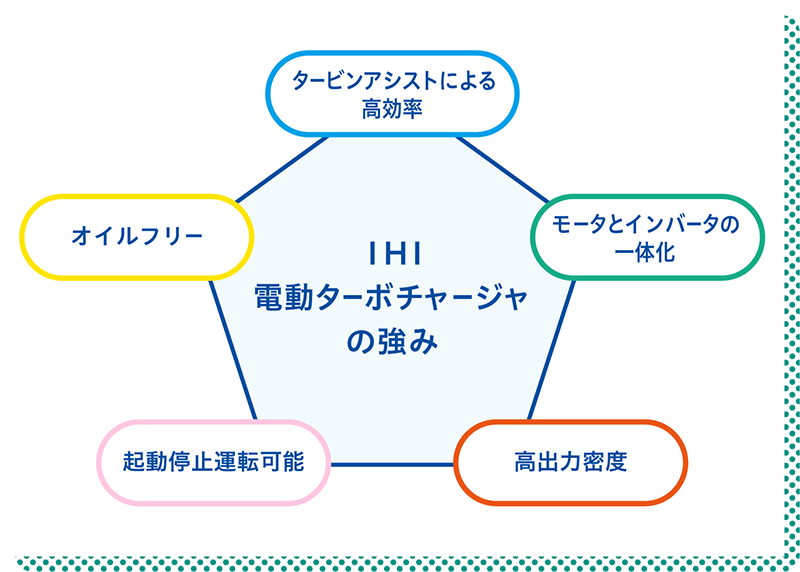

新機種のETCには、次の5つの強みがあります。

①タービンアシストによる高効率

排気ガスをタービンで効率的に回転エネルギーに変え、コンプレッサ動力の約30%を賄い、燃料電池システムの高効率化と、ETCの小型化・省電力化を実現。

②オイルフリー

燃料電池システムの回転部に潤滑油を用いると、それがミスト化し、水素と空気の化学反応を阻害します。新機種では、軸と軸受を空気の膜で潤滑させる空気軸受を採用し、燃料電池システムの劣化防止、長寿命化を実現。

③起動停止運転可能

空気軸受は、回転が高速になるまでは軸と軸受が接触して摩擦が起きるため、頻繁な起動・停止には向きません。そこで、両者の接触部分に特殊なコーティングを施し、低速時の回転を円滑にして、アイドリングストップのような起動・停止運転を可能にしました。これにより、燃料電池システム未使用時の省電力化を実現。

④高出力密度

コンプレッサの回転数を高速化して、従来機に比べ、重量当たりの出力が58%向上。

⑤モータとインバータの一体化

モータと、その回転速度を調整する装置「インバータ」を一体化し、ETCの小型化を実現。これにより、燃料電池システムの小型化も可能に。

この新機種ETCは、高効率なため、自動車だけでなく、船舶、鉄道などの幅広い適用先に対応でき、大量生産へのシフトも可能にしました。

カーボンニュートラル社会の実現を加速させるために、IHIは今日も、回転技術を磨いています。

※もっと詳しく知りたい方は、こちらへ

【カーボンニュートラルの実現に貢献する燃料電池向け電動ターボチャージャ】