伝統機種の未来を切り開く

— XR や3D デジタルツイン技術で新たな価値を —

IHI 運搬機械株式会社

IHI運搬機械株式会社では,以前より3D-CADの活用範囲を広げる取り組みを行っている.近年は,3D設計モデルを基盤とし,XR(エクステンデッドリアリティ)や3Dデジタルツインなどの最新技術を組み合わせることで,設計・製造・販売・運用といった製品ライフサイクル全体に革新をもたらそうとしている.

はじめに

IHI運搬機械株式会社 ( IUK ) が手がける運搬機械は,IHIグループの中でも歴史の長い伝統機種であるが,競争力の維持には常に新たな技術開発が必須である.これには多面的な取り組みが必要であり,その一つとしてエクステンデッドリアリティ ( Extended Reality:XR ) や3Dデジタルツインを活用しようとしている.XRとは,VR(仮想現実),AR(拡張現実),MR(複合現実)など,現実とデジタル世界を統合する技術の総称であり,視覚情報を直観的に伝えることができる.3Dデジタルツインは,製品の3Dモデルと,現実の情報を連携して表示する一種の可視化ツールである.これらの技術は,視覚的に情報を伝えるという共通点を持ちXRと3Dデジタルツインを組み合わせることで,より効果を発揮することができる.

設計へのXR活用

鉄鉱石や石炭などの荷役機械であるアンローダには,オペレーターのための運転室が設けられている.

運転室の設計においては,オペレーターの視覚情報が重要であり,死角となる箇所を意識した設計が求められる.作業の安全性を確保するためには,オペレーターの視界を設計段階でいかに想定するかが重要となる.

これまでは,オペレーターの視点をCAD上で検証するという方法を用いてきたが,手間が掛かるうえに設計検証者の想像力に頼る部分が大きかった.XR技術を適用することによって,まるで自分が運転室の中にいるかのような視点で直観的に検証を行うことが可能となった.また,設計者だけではなく,実際に使用するオペレーターとの共通認識・合意を得ることも容易となり,運転のしやすさの検討に焦点を当てることができるようになり,従来よりも高いユーザビリティを持つ運転室設計が実現された.

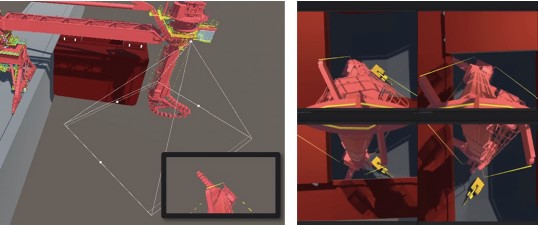

目視運転の他に,複数台のカメラ映像を頼りに作業を行う場合もある.この際,カメラの配置と画面上でのレイアウトは,操作性に大きな影響を与える.加えて,運転時の動的な要素が介入するため,運転操作方式の検討難易度が高い.そこで,カメラ配置と画面レイアウト,運転操作を模擬したXRシミュレーターを開発し,操作性の検討を行える環境を構築したことで,操作性と安全性向上を実現するカメラ配置の計画が可能となった.

3Dデジタルツインの活用

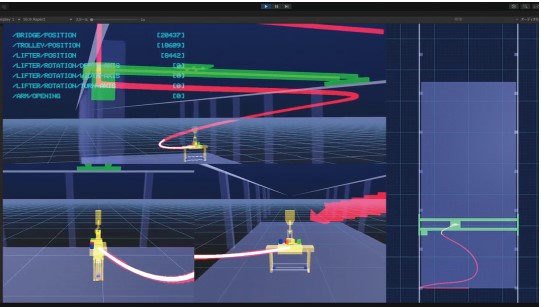

新たな制御技術の開発においては,製品の開発・製造と並行して制御ソフトウェアの開発を行うことが多いが,3Dデジタルツインを活用することで,基本的な機器の動きを制御ソフトウェアの完成前に確認することができる.従来は数値やグラフによる可視化で検証を行っていたが,3Dデジタルツインにより運転ロジックが視覚的に確認でき,より詳細なロジック部分の検討に注力できるようになる.

現在はゲームエンジンを用いた3Dデジタルツインの開発に取り組んでおり,ゲームエンジンの持つ高度なグラフィック機能や物理エンジンを利用して内製開発を行うことで,低コストで迅速に検証環境を実現でき,制御ソフト開発の初期段階から問題点の洗い出しが可能になった.また,運用後の最適化検討など,幅広い用途での活用も期待できる.

PR活動へのXR活用

XR技術を活用することで,複雑な製品の特徴を平面的な映像よりも分かりやすく,没入感のある視覚的体験として伝えることができる.これにより,PRや営業・広報活動におけるエンゲージメントが高まり,タイムリーで印象的な展示が可能となる.実際に,IUKは最新の風力発電風車建設用クレーン2 機種を紹介する「VRクレーンツアー」を展示会で発表し,来場者から好評を得た.また,設計段階で作成された3DモデルをXR技術と組み合わせることで,お客さまに製品の魅力や操作性をより具体的に,より直感的に伝えることができる.

まとめ

現在,XRや3Dデジタルツイン技術は黎明(れいめい)期から過渡期へと移行している段階にあり,その進歩は日々続いている.しかしながら,その潜在能力はまだ十分に探求されておらず,IUKにおける活用範囲も一部の用途に限定されている.今後さらなる活用手法を開拓することで,IUKの伝統ある製品の品質と安全性を向上させるだけでなく,よりお客さまのニーズに応える製品を追求するために活用し,新たな価値を提供していく.