海を知る 守る 無人機

深海で無人海底調査ができる深海用自律型潜水調査装置(AUV)

株式会社IHI

近年,海域利用事業における省人化などに高いポテンシャルがある技術として注目されている深海用自律型潜水調査装置 ( Autonomous Underwater Vehicle:AUV ).IHIが設計・製造し,海上保安庁の海洋調査任務に使用される深海用AUVの概要を紹介する.

はじめに

海上保安庁には海洋基本法および海洋基本計画に基づいて,日本の管轄海域における海洋権益の保全や,海洋の総合的管理に必要となる海底地形などの基盤的情報を収集・整備する任務がある.同庁は,以前より測量船を運用して海底地形などの情報収集活動を行ってきた.さらに精密な海底面の情報を収集する必要性から,AUV「ごんどう」を導入し,その運用を開始した.IHIは2018 年に2 機を納入し,2020 年に就役した測量船「平洋」に搭載され,現在運用されている.本稿では,納入以降,海上保安庁の運用をサポートしているこのAUVの概要について紹介する.

深海用自律型潜水調査装置 ( AUV )

AUVは,全長約4.8 m,空中重量約900 kg,巡航速力約3 ノット(約5.6 km/h)である.最大深度1,000 m以上の水圧に耐え得る構造になっており,内部にはバッテリーを備え,充電による繰り返しの利用が可能で,フル充電後の稼働時間は12 時間以上である.海底調査のための音波を利用した観測機器として,① 海底の深度を測定するマルチビーム音響測深機,② 海底の起伏や海底の性状を測定するサイドスキャンソーナー,③ 海底下の情報を得るサブボトムプロファイラー,を搭載し海底地形を観測する.さらに,深度計,CTDセンサー(電気伝導度,水温,圧力(深度)を測定するセンサー)などの計測機器を備えており,海水の性状の測定を可能とする.

自律航行による海底面の調査

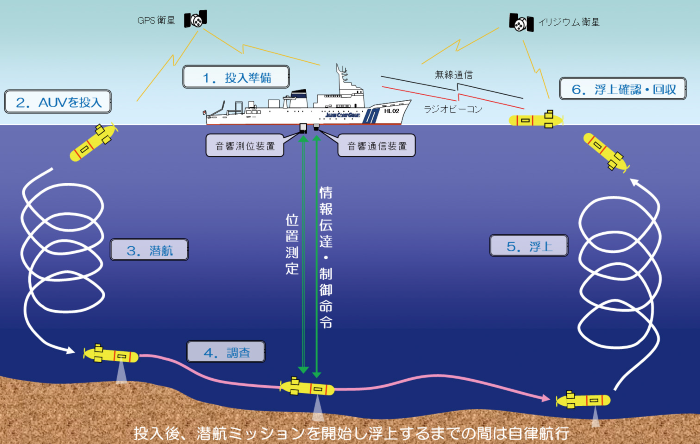

AUVは,基地局となる測量船(母船)から投入され潜航したのち,数 kmにわたる観測範囲をあらかじめ設定されたウェイポイント( 航路計画点)を結ぶ測線に沿って航行する.慣性航法装置,対地速度計,前方監視ソーナーにより自律的に航行,障害物回避,姿勢制御しながら調査を行う.母船による海底面調査では水深が深くなるほど測定されたデータの分解能は落ちるが,AUVは海底近傍まで潜航,接近できるため,より精密で高い分解能のデータを取得することができる.AUVは運動モデルに基づいた運動制御により高度,水平位置,姿勢を高精度に調整できるため,より安定した海底面の調査が可能である.AUVと母船の間のコミュニケーションについては,海上では衛星通信または無線通信により行い,また潜航中においては音響通信により,母船はAUVの位置や航行状態を監視するとともにAUVへの指示を出すことができる.

加えて,AUV航行中に電源喪失などの任務遂行困難な状態を検知した際には,異常事態であることを判別して緊急浮上などへ移行する機能を備えており,AUV喪失のリスクを低減している.

おわりに

IHIグループは,日本の海洋権益を守る海上保安庁の運用に貢献できるように,継続的なサポートを行っていく.また,近年,本稿で紹介した海底調査活動用だけでなく,洋上風力発電をはじめとする海域利用設備の無人保守点検用など,利用価値が高い技術として,AUVの国産化・産業化が注目,期待されている.第4期海洋基本計画で明記された「AUV戦略」は,IHIグループも含む官民,関連団体,公的機関などの構成員にて議論し,2023 年12 月,内閣府の第21回総合海洋政策本部会合において決定された.このような国の施策や国内外市場ニーズに対応して,今後もIHIグループでは,AUV関連技術の研究開発を行い,技術力を向上させることにより,海洋産業や安全保障分野などに適用できる製品を提供していく.