IHIグループのDX推進と生成AI活用の取り組み

生成AIの業務活用およびRAG・SLMの技術開発

株式会社IHI

IHIグループでは,デジタルトランスフォーメーション ( DX ) の推進として,大規模言語モデル ( LLM ) などの生成AIの活用に取り組んでいる.LLM活用の3つのステップと,この具体的な取り組みの進捗について紹介する.

はじめに

IHIグループでは,業務効率化・リードタイム削減などを目的とした業務プロセス改革と,社会課題解決を目的としたビジネスモデル改革を実現するために,デジタルトランスフォーメーション ( DX ) の取り組みを進めている(IHI技報Vol. 64 No. 1,2024「DXの実現に向けた大規模言語モデルの活用」参照).近年注目されている大規模言語モデル ( Large Language Model:LLM ) を含む生成AIは,省人化を実現するための重要な技術といえる.

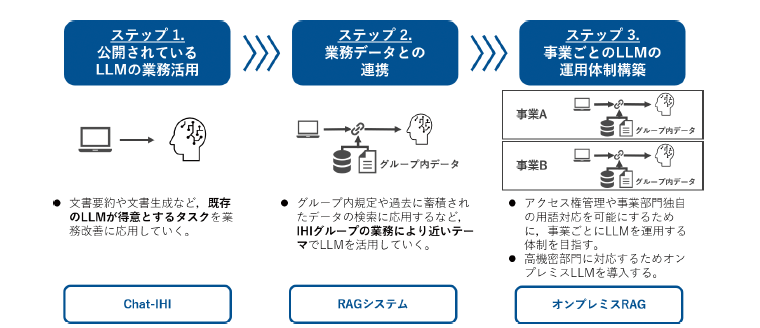

IHIグループでは2023 年度より,LLMの活用を3 ステップに分けて進めている.ステップ 1では,世の中の情報のみを学習した誰でも利用できるLLMをそのまま業務に活用する.ステップ 2では,グループ内の業務データを参照する仕組みを作って活用する.ステップ 3では,事業ごとにLLMを運用する仕組みを構築する.前回の報告と比較して,ステップ 1ではさらに普及が進み,ステップ 2では幾つかの部門で検証を行うことができた.ステップ 3では新たに,機密情報を扱う部門向けのシステムを検証した.IHIグループにおけるLLM活用の取り組みの進捗と今後の課題を紹介する.

IHIグループにおけるChat-IHIの普及状況

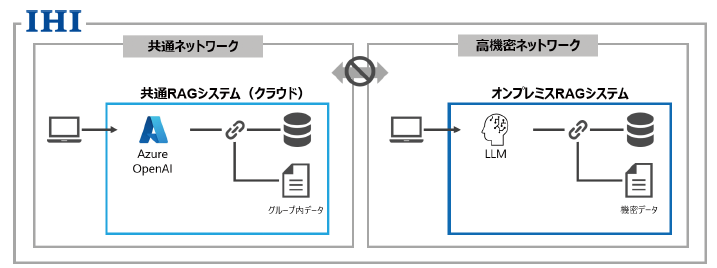

インターネット上に公開されているChatGPTなどのチャットサービスをそのまま利用すると,ユーザーが入力したグループ内情報がLLMに学習され,その結果として社外のユーザーに情報が提供されてしまうといった情報漏えいなどのリスクがある.これに対し,IHIグループからのみアクセスできるクラウド環境上に,Microsoftが提供するAzure OpenAI Serviceを利用し,グループ内ChatGPTサービスである“Chat-IHI”を開発した.この環境では,ユーザーが入力したデータは,Microsoftによる監視やモデルの学習に使用されないように設定している.これにより,入力した情報が外部に漏れたり,今後の学習に利用されたりするリスクを大幅に低減している.2023 年6 月に利用を開始してから,最新のLLMの搭載,画像読み込みや便利なテンプレートなどの機能の拡充を続けてきた.利用者数は増え続け,利用可能なユーザーの約3 割に当たる4,000名以上が毎日利用している(2025 年3 月現在).今後もユーザー数を増やすために定期的に機能を追加していく予定である.

効果的にChat-IHIを業務に活用するため,システム改良と並行して利用促進活動を強化している.Chat-IHIを公開して以来,Chat-IHIの業務活用に役立つ情報を集約・周知する「Chat-IHIポータルサイト」を公開し,利用上の注意や操作マニュアル,FAQを掲載するといった取り組みを行ってきた.Chat-IHIの利用が拡大するにつれて,事業領域において「アンケートにおける自由記述欄の内容把握の時間を短縮する」,「プログラム開発の時間を短縮する」といった有用な事例が得られた.さらに事業領域におけるChat-IHIの活用を加速させるため,Chat-IHIを提供する情報システム部門に加え,IHIの4 事業領域のDX推進部門や人事部門,技術開発部門でタスクフォースを構成している.これにより,Chat-IHIをはじめとした生成AIを活用し,後述するような業務時間を削減した事例の創出と展開を進めている.

グループ内の有用な事例を収集するため,2025 年2 月から3 月にかけて,「生成AI使いこなしコンテスト」を開催した.LLMツールとしてChat-IHIやMicrosoft 365 Copilotを用いた活用事例を,プロンプトや業務改善の結果とともに投稿し,優秀な事例を社員の投票によって選ぶというものである.2 週間という短い期間にもかかわらず,特許調査などの調査業務,研修設計などの企画業務,Microsoft Excelマクロなどのコード作成など,約60 件の活用事例が投稿された.これまで2 週間かかっていたプログラム作成作業を5 分に圧縮した事例や画像をテキストデータ化する作業を1 時間から5 分に圧縮するなどさまざまなシーンでLLMが活用され,実際に業務の効率化が進んでいることも分かった.社員自ら主体的にLLMを用いた業務活用に取り組む動きも徐々に広がっている.

多くのユーザーが活用できるように,収集した事例は整理してポータルサイトで展開している.さらに,業務改善効果の大きい事例についてはパイロット職場を定めさらなる業務改善のトライアルを行う.

また,収集した活用事例や活用のポイントを効果的にユーザーに展開するため,初心者・中級者に向けて,ハンズオン動画,議事録作成やアンケート分析といった利用シーン別の解説動画などユーザーの習熟度や目的にあったコンテンツ展開も開始した.これらのコンテンツは多くの社員に活用されており,グループ内各所で業務効率化が進んでいる.しかし,これまでの活用事例以外にもLLMはさらに多くの場面での活用が期待される.個人レベルの成功事例を組織全体で活用し,業務プロセスに組み込むことでさらなる業務時間の短縮などの効果につなげていく.

IHIグループ内データ連携の現状

Chat-IHIを用いてグループ内の業務プロセス改革を実現していくために,例えばChat-IHIの回答にグループ内規定などのグループ内データを反映するといった活用方法が挙げられる.これを実現するために,RAG ( Retrieval Augmented Generation ) と呼ばれる外部のデータベースや,情報源を結びつける技術を用いて業務知識を回答するシステムの開発と活用に取り組んだ.

Chat-IHI同様のセキュアな環境上で,グループ内規定を読み込ませたRAGシステムの試験提供を開始した.これにより,グループ内規定を調べる時間が短縮できるといった効果が見込まれるようになった.さらに,ユーザーからは,「他のデータも搭載してほしい」「自部門の業務データを入れればこういったこともできそうだ」といった要望が多く寄せられた.それらの要望を受けて,ユーザーが所有するデータを登録できる環境の提供を開始した.8 つの部門が試用し,規定の検索や,災害事例などを参考にしたリスクアセスメント,サービス員のメンテナンスマニュアルの参照,お客さまとのメールの内容確認といった業務に活用した.LLMはハルシネーション(事実に基づかない情報を生成する現象)を引き起こす可能性があるため,回答内容の真偽をユーザーが確認する必要がある.このシステムではLLMが参照した文書の原文を確認しやすくしているため,LLMの弱点であるハルシネーションの影響を低減しつつ,LLMの回答内容にグループ内データの情報を含めることができ,一定の業務効率化の効果が見られた.

事業領域ごとの運用体制構築の進展

IHIグループは4 つの事業領域から構成される企業グループであるため,事業領域をまたいで共有しつつも,ある特定の事業領域の秘密情報を別の事業領域から見られないようにするなど,秘密情報の管理も必要になる.この解決策として,事業領域ごとにLLMを運用するためのシステム環境や体制を準備することが考えられ,現在はシステム構築のための技術調査や体制の設計を進めている.特に秘匿性の高いデータを扱う部門ではお客さまの要望に応じた独自のセキュリティ設定が可能なオンプレミスの環境で検証を進めている.この環境では,少ない計算機リソースでも運用可能な小規模言語モデル ( Small Language Model:SLM ) の活用を検討している.SLMはパラメーター数が少ないため,大規模なサーバーがなくても運用することが可能である.

SLMの業務活用を進めるために,GPU ( Graphics Processing Unit ) を持つハードウェアを使って小規模なオンプレミスのRAGシステムを構築し,ある製品の設計基準を示す文書を使って設計時に必要な情報を効率的に抽出できるかどうかを検証した.使用するSLMを量子化という手法で圧縮することで精度はいくらか下がるが,メモリ使用量を削減し,文書生成処理を高速化することができた.また,精度検証では,「〇〇の材料は何か」といったユーザーの質問に対する設計基準書からの検索結果やSLMによる回答生成結果と,事前に用意した想定解を比較した.検証に参加した設計部門のユーザーは,「使用したSLMは思ったより賢く,適切な情報を入力すれば設計の補助として役立つ」と評価した.現時点では,実務で部分的に使用することはできそうだが,適用可能な範囲はまだ限定的である.適用可能な業務からこのシステムを活用し,業務プロセスを考慮しながら精度や利便性の向上を図るとともに,より多くの文書への適用を進めて業務への本格的な展開を目指す.

まとめと今後の展望

本稿では,DXの推進としてLLMの業務活用,グループ内データとの連携,事業領域ごとにLLMを運用する体制の構築の3 ステップで取り組みを紹介した.

ステップ 1では,複数部門にまたがるタスクフォース活動において,事例の創出や事例展開により業務改善の基礎を築いた.今後も,コンテストやハンズオンといったイベントの企画,ポータルサイトを通じて生成AIの事例を紹介し,LLM技術の普及促進を図る.特定部門の課題を題材に業務効率化に寄与する技術開発を行い,他部門に横展開するといった活動を通じてIHIグループ全体の業務効率化を実現する.技術開発を伴う普及活動を通じてさらなる業務効率化を実現する.

ステップ 2ではRAGを活用して,ハルシネーションへの対策を採りながらグループ内データを検索できる仕組みを展開した.LLMの回答内容にグループ内データの情報を含めることで,複数部門で一定の業務効率化の効果が見られた.さらなる業務活用に向けて,精度向上のための検索技術の活用や各分野の専門用語に対応するために,LLMに新たな情報を学習させることができるファインチューニングなどの技術適用も進める.また,規定などの文書間の関連を考慮するため,知識を体系的に扱うことができるナレッジグラフなどの活用や,総合的な回答精度を高めるため,自律的に問題を解くことができるAIエージェントなどの技術導入にも取り組む.

ステップ 3である事業領域ごとのLLM運用体制の構築に向けてオンプレミスのRAG環境を検証している.前述の技術適用に加えて,日進月歩のSLMの選定やシステムの精度向上にも取り組み,事業領域に応じた業務改善効果の最大化を目指す.

IHIグループは,生成AIを活用し,グループ内の業務プロセス改革を拡大している.さらに,社会課題解決に向けた取り組みにも力を入れていく.