配水管理を経験と勘からデータに基づく管理に変革

農業用水の管理を適正化する配水支援ツール「配水マイスター®」

株式会社IHI

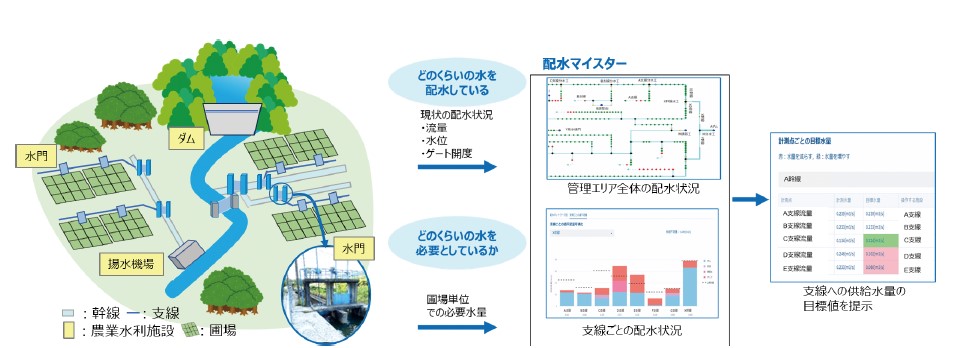

IHIが開発した配水マイスターは,水田エリアにおける支線単位での配水の不均等量を可視化し,不均等状態を解消する方法を提示するツールである.管理者は,このツールで導き出された結果を使用して,農業用水の配水を適正化し,水の無駄を削減することができる.

はじめに

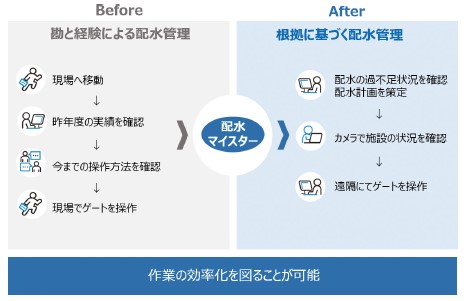

日本国内の農業の競争力を強化して持続可能なものとするために,労働時間の削減,電気料金高騰への対応,将来的な担い手不足などの課題への対策が急務となっている.また,気候変動による渇水の頻度も増加傾向にあり,水資源の有効利用に関する取り組みが必要となってきている.そこで,農業水利施設の監視,遠隔操作のための水管理システムで収集しているデータを活用して,お客さまの抱える課題の解決を支援する配水支援ツール 「配水マイスター」の開発を行ったので,概要と活用方法を紹介する.本ツールの利用者は,配水管理業務従事者(土地改良区担当者)である.農業用水の配水管理は,土地改良区担当者がエリア内にある農業水利施設を操作し,各圃場(ほじょう)への水量を調節して行う.現状の配水管理は,担当者の経験や勘,あるいは過去の実績データを参照して実施されていることが多い.そこで,「経験と勘の配水管理」から「現況データに基づく配水管理」への変革を図っていくために本ツールを提供する.

配水マイスターの概要

本ツールは,水田エリアの支線単位での配水の不均等量を可視化し,不均等状態を解消する方法を提示する.また,ステップごとに必要な情報を入力して配水計画を策定していく.本ツールの入力は,水管理システムで取得している供給水量の日報データと各支線で必要な水量の計画値であり,出力は配水の不均等状態を解消するために必要な支線への供給水量値である.各支線での必要水量は基本的には計画値を使用するが,転作率(水田を畑作に転用する割合)を反映させるために衛星画像から水田の受益面積を推定して補正,あるいは転作率を直接入力して補正することが可能である.

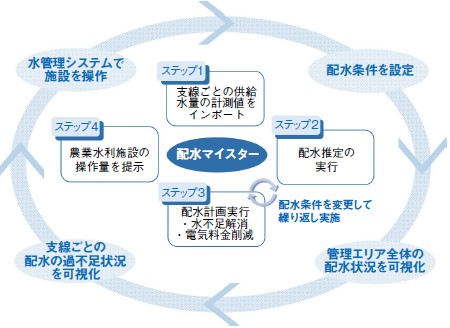

本ツールでの配水計画策定の操作の流れを図に示す.ステップ 1では,水管理システムから取得する供給水量のデータをインポートする.ステップ 2では,各圃場での転作率,揚水機場のポンプの稼働率,水管理システムで取得できない農業水利施設からの取水量を入力し,配水の大動脈である幹線,各圃場へ用水を分配する支線での配水状況を推定して表示する.配水状況はネットワーク図,あるいは棒グラフで表示が可能である.ステップ 3では,各支線に配水の不均等がある場合はダムからの供給量を支線間で融通して,不均等を解消する.ダムからの供給量の調整のみでは支線での配水の過不足状況が解消できない場合は,各支線の調整池,揚水機場や上流の排水を再利用する施設からの取水量やポンプの稼働率を繰り返し調整して,配水の過不足の解消につながる配水計画を策定する.その後,土地改良区担当者はこの配水計画を参照して,農業水利施設を操作し,支線への供給水量を調整する.

配水マイスターの活用事例

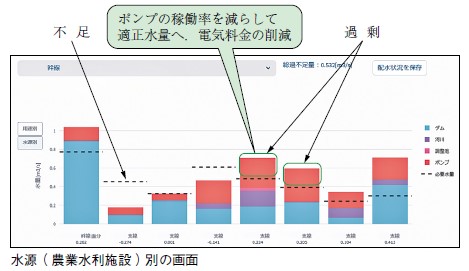

本ツールでは,支線ごとに必要水量と供給水量のギャップを可視化し,供給水量は水源ごとに色分けして表示する.このように配水状況を総量だけでなく,水源ごとに色分けして表示することで,配水が過剰な支線があれば,どの農業水利施設からの供給水量を調整すればよいかの把握が容易になる.例えば,農業水利施設の中で電力消費量の多い揚水機場やポンプの稼働率を下げて,電気料金を削減するといった運用が可能となる.

現状の配水管理では,農家から増水の依頼があると現場に移動して,水門を操作することで配水を調整しているため,現場への移動など,作業に無駄が発生している.そこで,本ツールで農家から依頼が来る前に,事前に配水の不均等状況を確認して,遠隔操作により配水を調整することで,作業の効率化を図ることが可能である.

今後の取り組み

農村地域では,電気料金高騰,渇水による農産物への被害などさまざまな問題が発生し,深刻化している.今後もお客さまの声を聴き,課題分析,ソリューション提案を実施していく.