大阪・関西万博「未来の都市」の

展示テーマについてわかりやすく解説!

展示を見て「もう一度おさらいしたい」という方も、

見る前に「予習しておきたい」という方も、

未来の資源・エネルギーについて一緒に考えましょう!

安心・安全で

豊かな暮らしを実現!

水の恵みを最大化し、

脅威から守る、

未来型水管理システム

-

水資源を必要な時に必要な場所に届けて、

水不足・水害問題の解決に貢献し、

河川流域の人々の生活をより豊かにします。世界的に自然災害の急激な増加が報告されています。日本でも、台風や線状降水帯による洪水や暴風雨災害とこれに伴うインフラ被害が2000年頃から急増しています。一方で、地下水や河川、湖沼などに存在する利用可能な淡水の量は地球全体の水のわずか約0.8%であり、水資源の有効利用に関する取り組みが重要となってきています。

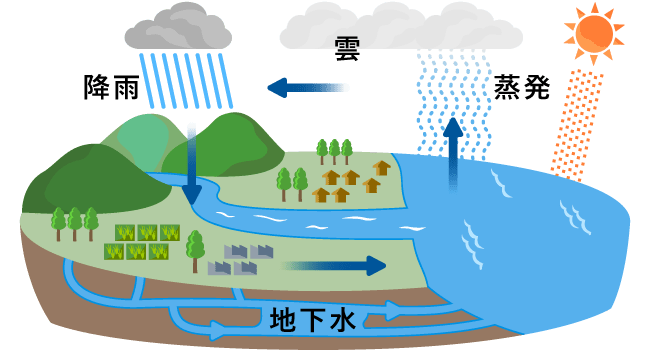

地球上の水は、常に循環しています。海水や河川の水は、太陽の熱によって蒸発し、上空で雲になり、やがて雨や雪として地上に降り、それが集まって河川となって海に流れ込みます。私たちが利用する水は「循環している水」の一部なのです。そのため、水資源を適切に管理し、水循環を健全に保つことが、持続可能な社会を築く上で大切です。

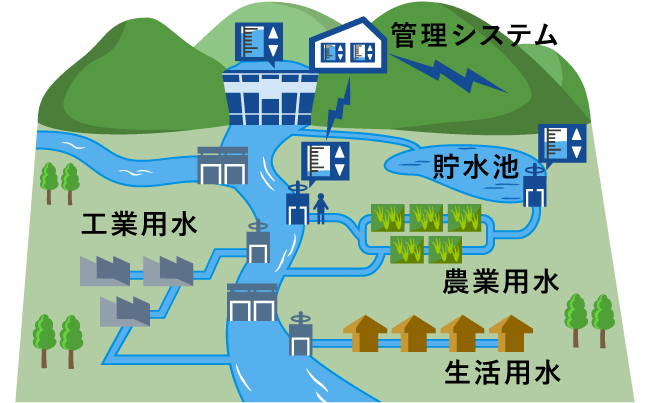

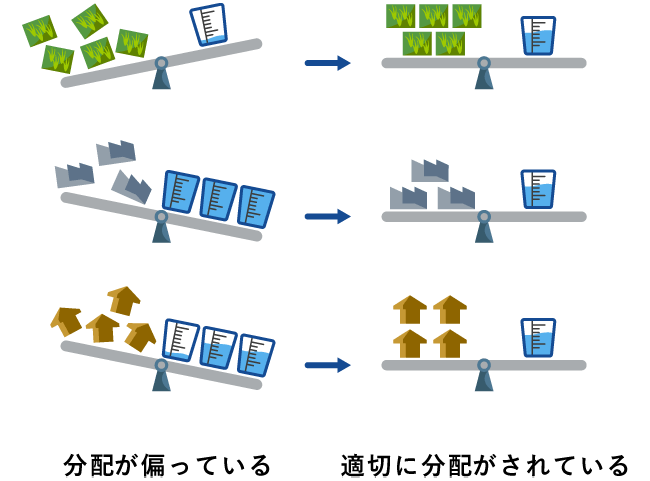

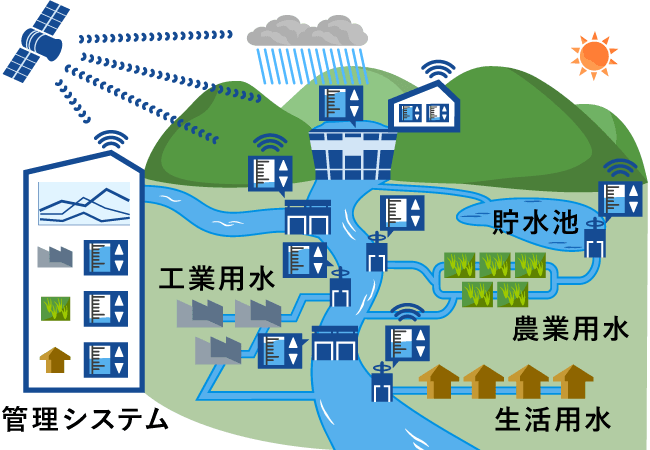

水管理システムは、森林や河川で集められた水資源を、必要な時に必要な場所に届けて持続可能な経済活動に貢献するとともに、水害などの防災・減災にも役立つ仕組みです。また、河川・水路の生態系回復・保全にもつながります。

-

現在も水管理システムがありますが、

より総合的に水循環を管理できるシステムに

高度化していくことを目指しています。現在は、農業用の水路や田んぼ、調整池などの水位や流量を集中管理する水管理システムが活用されています。これらの情報をもとに、農業用水が足りているところには供給を抑制し、足りないところには供給を増やすために、水路に設置された水門などをどのように操作すれば最適かという案を提供することで、水資源の安定供給に貢献しています。

また、ダム・河川管理システムでは、降雨やダム・河川などの水位、流量などの情報から、貯水量や水位変動の予測をおこないます。その結果をもとに水門を操作することで、大雨の際の洪水調節や水の確保など水資源の効率的な活用を支えています。

ただし、最終的には操作員が現場で判断し、水門の操作をおこなうことが多いのが実情です。今後、さらなる洪水の激甚化や渇水の増加が想定される中で、できるだけ人手がかからず、かつ、すばやく水害のリスクを抑えられるシステムが求められています。現在のシステムを磨くとともに、気象観測技術や水門の遠隔操作・自動操作などのソリューションと統合して、より総合的に水循環を管理できるシステムに高度化していく必要があります。

-

水を把握するフェーズ、

水を貯める・配るフェーズの

それぞれに課題があります。水を把握する

流域全体の水資源を管理するためには、「水資源の適切な把握」が重要になります。

- 水資源量 : ダム・貯水池の水が今どれだけあるか?今後減るか、増えるか?

- 必要な水量 : 農業、工業、生活のための水がいつ、どこで、どれだけ必要か?

これらの予測と、高精度な気象予測を組み合わせて、水資源を把握することが必要となります。

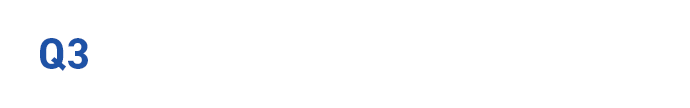

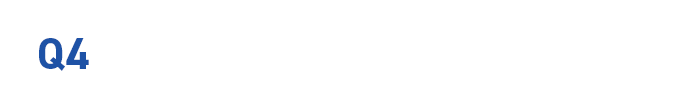

水を貯める・配る

ダムや貯水池、遊水池などを活用した水の貯水と分配を適切におこない、必要とされる場所に過不足なく水を届けることが求められます。

- リアルタイムな情報共有と活用 : 河川やダムなどの状況をお互いに共有し、より正確な情報をもとに水門などの操作ができるようにする

- 遠隔操作や自動操作の実現 : すばやく、安全にインフラの操作ができるようにする

また、水門の操作員は高齢化と担い手不足に直面しているうえに、気候変動による洪水の激甚化、頻発化による負担の増加が問題となっています。

-

さまざまな技術・ソリューションを開発し、

それらを統合することで、

防災・減災に貢献するだけでなく、

人々の生活をより豊かにする

水管理システムを実現します。水を把握するために

●高解像度の雨量データを取得できる技術

高密度気象観測技術(POTEKA)、また、開発中の衛星観測技術、AI解析を活用し、地下水や水蒸気という見えない水の動きを把握します。リアルタイム観測で線状降水帯などの気象変化の前兆をキャッチし、より細かな雨量データと高精度な雨量予測により、インフラの最適操作を提案します。

水を貯める・配るために

●大雨時の水門操作を遠隔化・自動化する運転支援システム

現地で操作することが多い、大雨時の水門操作を遠隔化・自動化するための支援システム、操作員が現場の状況をもとにおこなう判断を自動化する技術、老朽化した水門設備の異常診断技術の開発を進めています。

-

発電を大きく変え、

脱炭素社会に向けて前進!

燃料アンモニアを活用した

クリーンエネルギーシステム

-

火力発電で使う化石燃料を

燃料アンモニアに置き換えることで、

CO2排出量の大幅な削減が可能になり、

カーボンニュートラル社会の実現に

貢献します。120以上の国と地域が目標とする「2050年カーボンニュートラル」。世界中のあらゆる分野で、温室効果ガス削減の取り組みが求められています。

電力の安定供給に不可欠な火力発電には石炭や天然ガスなどの化石燃料が使われており、燃やすとCO2を排出します。日本国内のCO2総排出量の約4割を発電部門が占めており、その大半は火力発電によるものです*1。カーボンニュートラル社会を実現するためには、火力発電所からのCO2排出量を削減していく必要があります。

そこで、IHIが着目したのがアンモニアです。アンモニアは燃焼させてもCO2を排出しないカーボンフリー燃料のひとつです。アンモニアはすでに肥料などの原料として世界中で広く利用されており、製造・輸送・貯蔵などの技術が確立しています。火力発電の燃料にアンモニアを使うことができれば、大幅にCO2排出量を抑えることが可能です。アンモニアは、近未来に実用化が見込まれる次世代エネルギーなのです。- *1 出典:資源エネルギー庁「令和2年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2021)」

-

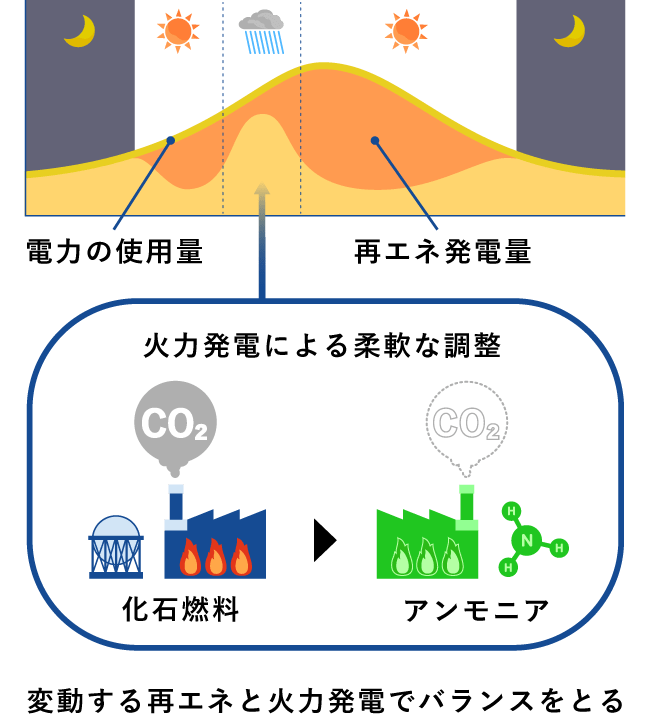

安定して電力を供給するためには

火力発電の存在が不可欠ですが、

主に化石燃料を使っているため、

脱炭素化を進める必要があります。火力発電に使われる主な燃料は、石油、石炭、天然ガスといった化石燃料です。特に石炭は低価格で資源量が豊富な反面、CO2の排出量が多く、環境への影響を伴います。

そこで、太陽光発電や風力発電などさまざまな再生可能エネルギーの導入が進められていますが、時間により発電量が不安定なうえ、大規模にその電力を貯めておくことが難しいという問題があります。安定した電力供給のためには、発電量を柔軟に調整できる火力発電の存在が不可欠となっています。

そのため、化石燃料に代わるクリーンエネルギーとして、燃焼させてもCO2を排出しない水素やアンモニアが注目されています。アンモニアは水素に比べて輸送・貯蔵がしやすいため、早期の実用化が期待されています。

-

アンモニアをクリーンに安定燃焼させる

技術の開発と、

アンモニア供給の仕組みを整備することが

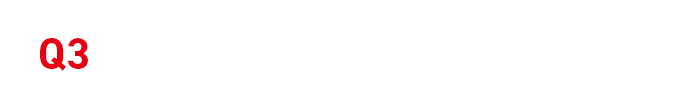

課題となっています。アンモニアをクリーンに安定燃焼させる技術

アンモニアは安定して燃焼させることが難しいうえ、そのまま燃やすと大気汚染物質である窒素酸化物(NOx)を排出するという課題があります。この課題を解決するためには、高度なアンモニア燃焼技術が必要です。

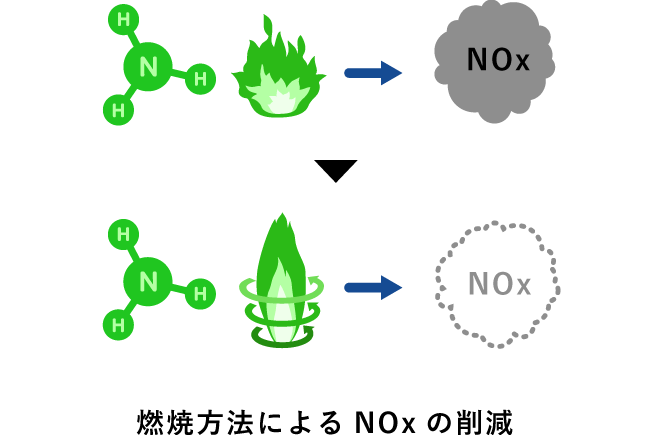

アンモニア供給の仕組みの整備

世界全体のアンモニア生産量は、2019年で約2億トン。そのうち貿易量は約2,000万トンで、すでに肥料や化学製品などの用途でほとんどが地産地消されています。今後、国内の大手電力会社のすべての火力発電所で、燃料の20%をアンモニアに置き換えた場合、年間約2,000万トンのアンモニアが必要になります*2。将来的な需要の拡大に対応するためには、アンモニアを大量に製造する設備はもとより、これまでにない規模の輸送・貯蔵の仕組みを整えなくてはなりません。

- *2 出典:資源エネルギー庁「令和2年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2021)」

-

アンモニア燃焼技術の開発、

グリーンアンモニアの製造、

輸送・貯蔵技術の開発を進めています。アンモニア燃焼技術の開発

IHIでは、窒素酸化物(NOx)の排出を抑えた高度なアンモニア燃焼技術の開発を進めており、ガスタービン発電や石炭火力発電、船舶用エンジンの燃料をアンモニアに置き換える実証試験が順調に進んでいます。

2022年6月には、IHI横浜事業所の2,000kW級ガスタービンで、燃料である天然ガスをすべて液体アンモニアに置き換え、CO2をはじめとする温室効果ガスを99%以上削減した「CO2フリー発電」を実現しました*3。

また、2024年6月には、愛知県のJERA碧南火力発電所4号機(定格出力100万kW)にて、世界初となる大型商用石炭火力発電所における燃料アンモニア転換の大規模実証試験を実施。燃料である石炭の20%をアンモニアへ置き換えることを達成しました*4。

もし仮に国内の大手電力会社が保有するすべての石炭火力で20%の燃料がアンモニアに置き換わると、CO2排出削減量は年間約4,000万トン。さらに、これらの石炭火力がすべてアンモニア100%の発電所にリプレースされれば、CO2排出削減量は年間約2億トンになると試算されています*5。

さらに、船の燃料を化石燃料からアンモニア燃料に置き換える取り組みも始まっています。2024年8月にはIHIが開発したアンモニア燃料エンジンを搭載したタグボートが竣工し、実証航海を実施後、現在は商用利用されています*6。

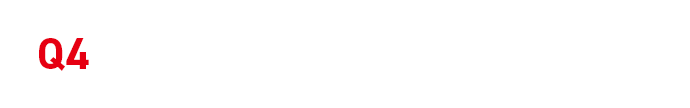

IHI製アンモニア専焼2,000kW級

ガスタービン「IM270」

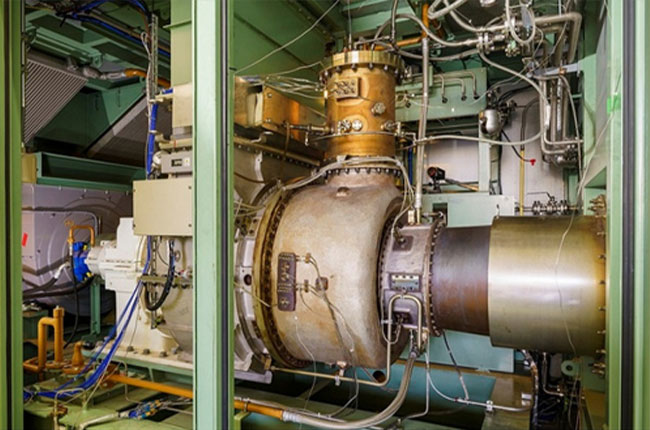

アンモニア燃焼イメージ

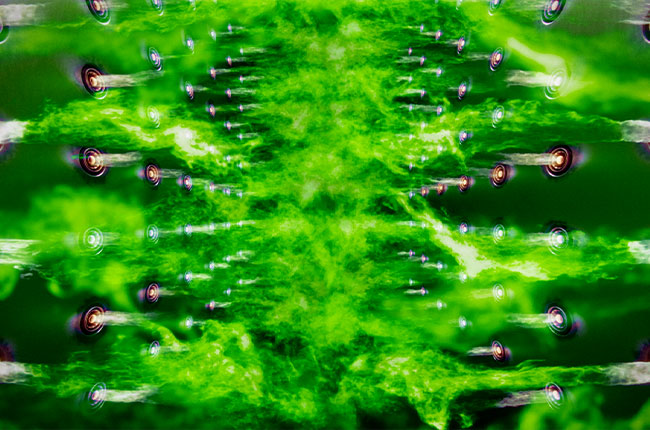

グリーンアンモニアの製造

アンモニアの原料となる水素を化石燃料から製造する場合、製造工程でCO2が排出されます。そこで、太陽光などの再生可能エネルギーを使って作った水素を使う「グリーンアンモニア」が注目されています。

IHIでは、世界各国と協力してグリーンアンモニアの製造に取り組みます。

輸送・貯蔵技術の開発

輸入される大量のアンモニアを受け入れられる「大型アンモニア受入基地」の開発に取り組んでいます。IHIでは、LNG(液化天然ガス)受入基地やLNG貯蔵タンク建造を多く手掛けており、そこで培った技術を活かすことで、総合的な開発を進めてまいります。

また、輸送の面においても、アンモニア燃料国産エンジンを搭載したアンモニア輸送船の開発に参加し、脱炭素と大量輸送の両立を目指しています。

タンクイメージ

アンモニア燃料アンモニア輸送船

- *3 本内容は、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の委託事業(JPNP21020)にて実施しています。

- *4 本内容は、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の助成事業(JPNP16002)にて実施しています。

- *5 出典:資源エネルギー庁「アンモニアが“燃料”になる?!(前編)~身近だけど実は知らないアンモニアの利用先」

- *6 本内容は、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の助成事業(JPNP21031)にて実施しています。

-

-

IHIing

【動画】世界初の脱炭素技術

《アンモニア混焼》(前編) -

IHI技術情報

アンモニア(利用)技術による

脱炭素化への挑戦 -

IHI技報

アンモニアによるカーボンニュートラルの

実現に向けて

生産から利用までのサプライチェーンの構築 -

IHI技報

商用発電所でのアンモニア燃焼

実証試験成功!

碧南火力発電所4号機での

アンモニア20%燃焼実証試験結果 -

IHI技報

アンモニアタンク大型化の実現と

試験法の確立

困難といわれるアンモニアタンク大型化を

実現する技術 -

CORE.tech

雪の福島で語り合った新エネルギーの可能性

IHIがアンモニアに取り組んだきっかけ -

CORE.tech

脱炭素技術のトップランナーが

タッグで挑んだ世界初のアンモニア燃焼試験

-